令和2年度(第9回)県立図書館・公文書館合同展示「スペインインフルエンザ」第4章4.1、4.2

令和2年度(第9回)県立図書館・公文書館合同展示「スペインインフルエンザ」第4章4.1、4.2

第9回 県立図書館・公文書館合同展示

(公文書館担当パート)

スペイン・インフルエンザ

―100年前のパンデミックの記録と記憶―

第1章 数字とグラフで見るインフルエンザの流行

第2章 国と県によるインフルエンザ対策

第3章 『横浜貿易新報』に見るインフルエンザの猛威

第4章 パンデミック下を生きる人々の思い

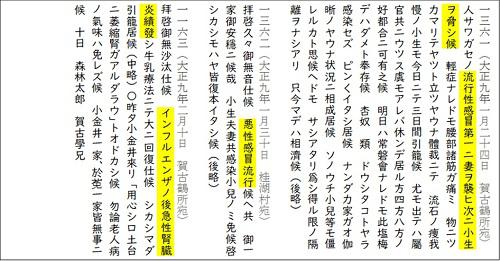

4.1 皇族、政府要人

4.2 文学者

4.2.1 志賀直哉

4.2.2 菊池寛

4.2.3 森鷗外

4.2.4 芥川龍之介

(以下後半)

4.3 一般市民

4.3.1 小池駸一日記

4.3.2 村田五三郎日記

4.4 農家

4.4.1 相澤日記

4.4.2 星野日記

4.4.3 その他

4.5 風刺漫画

--------------------------------------------

第4章 パンデミック下を生きる人々の思い

スペイン・インフルエンザの猛威は、皇族、政府要人から、都市生活者、農業従事者など社会のあらゆる階層の人々に及びました。著名人であれば日記や書簡が翻刻され公刊されています。また、文章を生業とする文学者たちは流行性感冒を題材にした小説も残しています。

無名の人々についても「私文書」として民間に記録が残り、アーカイブズ機関に保存された文書の中に残る場合があります。実際にウイルスに遭遇した人々は何を思って日々を生きていたのか、それらの資料から当時の人々の記憶を掘り起こします。

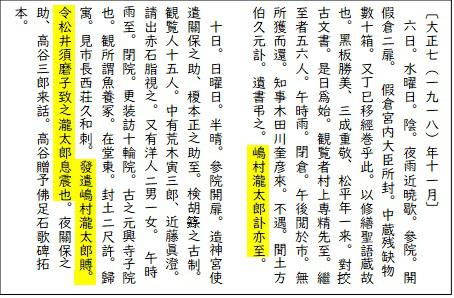

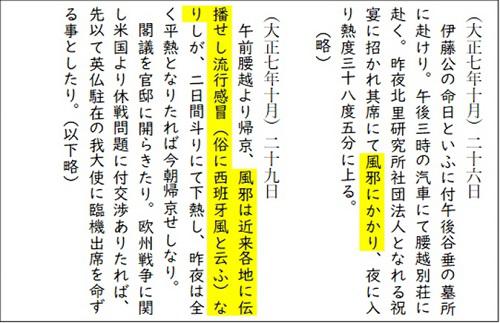

大正7(1918)年9月に内閣総理大臣となった原敬は、就任早々の10月下旬、流行性感冒に罹患します。最初38度5分であった熱も2日後には下がり、3日目には首相官邸(霞が関)での閣議に出席しています。ちなみに当時、原の別荘は鎌倉市腰越にあり、療養はその地で行っていました。

・資料17:『原敬日記/第5巻 首相時代』福村出版、1965年【公文書館所蔵行政刊行物・図書3199602953/G31-0-0548】p.31から引用

・参考画像11:原敬肖像【国立国会図書館「近代日本人の肖像」】から転載

驚く速さで回復した原でしたが、10月30日に開催された枢密院の会議には天皇が臨席するため「流行性感冒後1週間を経ざるに付、御前に出ずる事を遠慮して出席」しませんでした。一方で、その2日後の2月1日の枢密院会議には天皇の臨席が無かったため出席しています。しかし、原は流行性感冒の後遺症か、その後数か月に亘って身体の不調が続き、それが日記にも記されています。

ところで原内閣の閣僚の中でも、内田康哉外務大臣、田中義一陸軍大臣がインフルエンザに罹患しています。さらには、元老の山縣有朋(当時80歳)も大正8(1919)年2月中旬、流行性感冒に倒れ生死の境をさまよいますが、一命はとりとめます。

・資料18:罹病した山縣有朋の動静を伝える新聞報道

『横浜貿易新報』大正8年2月14日付記事【公文書館所蔵マイクロフィルム】から転載

歴史学者の磯田道史氏による参考文献07は、感染症に関する歴史資料を掘り起こし、コロナ禍を生きる上での指針を得ようとした著作ですが、「患者史」という視点でインフルエンザに罹患した政治家、皇族、文学者の動静を日記や書簡を丹念に分析しています。

・参考文献07:磯田道史『感染症の日本史』文春新書、文藝春秋、2020年【県立図書館所蔵23173719/493.8 188】

同書には『原敬日記』等に基づく原敬が罹患した際の経緯が詳しく記述されています。

皇族については、秩父宮雍仁親王や三笠宮崇仁親王が罹患の記録があり、磯田氏は大正天皇も罹患していたのではないかと述べています。

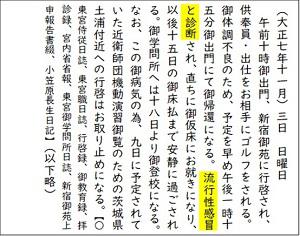

さらにはスペイン・インフルエンザの「前流行」の真っただ中である大正7(1918)年11月3日、裕仁皇太子(のちの昭和天皇)が流行性感冒に罹患し約2週間ほど静養していたことが『昭和天皇実録』(資料19)で確認することができます。

・資料19:宮内庁『昭和天皇実録/第2 自 大正3年 至 大正9年』東京書籍、2015年、p.416【公文書館所蔵行政刊行物・図書3201302000/G28-0-0152】より引用

参考文献07(『感染症の日本史』)では、「患者史」の事例として、文学者も取り上げています。これは「全集」が刊行されるような作家になると、彼らの「日記」「書簡」等の個人的な文字情報が翻刻され、研究が可能となるためです。同書に取り上げられている作家は、志賀直哉、宮沢賢治、斎藤茂吉、永井荷風の4人です。

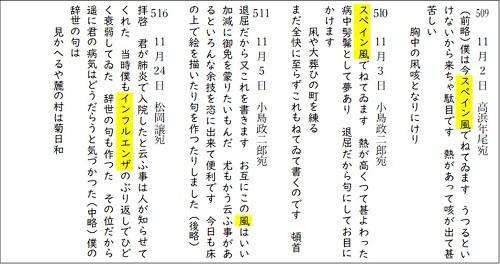

中でも、志賀直哉は、流行性感冒をプロットに取り入れた短編小説「流行感冒(初出時のタイトルは「流行感冒と石」)」を発表しています。

スペイン・インフルエンザの「前流行」が始まった大正7(1918)年後半の時期、志賀は千葉県我孫子市に在住し、「城の崎にて」や「小僧の神様」など、現在でも良く知られた作品を執筆していた多産の時期でした。志賀は二男六女を儲ける子煩悩でしたが、大正5(1916)年7月、最初の子・長女慧子を生後1か月ほどで亡くしていました。

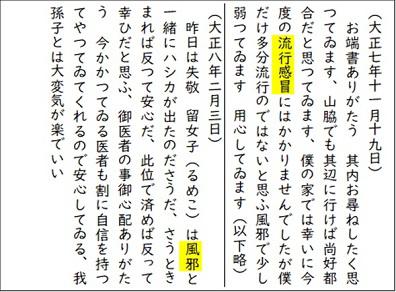

スペイン・インフルエンザの「前流行」真っただ中の志賀の様子が、大正7(1918)年11月19日付けの舟木重雄宛のハガキから垣間見えます。また、大正8(1919)年2月3日付けの木下検二宛のハガキからは次女の留女子(大正6(1917)年7月生なので1歳半くらいの幼児)が風邪に罹ったことがわかります。

・参考文献08:『志賀直哉全集 第17巻 書簡1』岩波書店、2000年【県立図書館所蔵21465042/918.68LL 148 17】から引用

・参考画像12:志賀直哉肖像写真【国立国会図書館「近代日本人の肖像」】から転載

・参考文献09:志賀直哉「流行性感冒と石」が掲載された『白樺』大正8年4月号の表紙等_臨川書店発行の複製版【県立図書館所蔵Z9105 57】から転載。

(同作は「流行性感冒」と改題され岩波文庫『小僧の神様 他十篇』等に収録されている。)

パンデミック下を生きる日々の体験や思いを創作化したと考えられる短編「流行感冒」の冒頭部分、「最初の児が死んだので私達には妙に臆病が浸込んだ。健全に育つのが当然で、死ぬのは例外だといふ前の考えは変はらないが、一寸病気をされても私は直ぐに死にはしまひかといふ不安に襲われた。」とあるのは、志賀の実体験に基づくことになります。

ところが、この作品発表の約3か月、大正8(1919)年7月には生後約1か月の長男・直康を丹毒で失っています。その体験は、のちに書かれた長編「暗夜行路」の中で再び創作物の中に取り入れられます(阿川弘之『志賀直哉 上』岩波書店、1994年、p.245)。

スペイン・インフルエンザを題材にした文学作品をもう一つ紹介します。

雑誌『文芸春秋』の創刊者であり、芥川賞・直木賞を設立したことで知られる作家・菊池寛も、流行性感冒を題材にした小説を書いています。

『マスク』と題された短編で、志賀直哉の「暗夜行路」が発表された雑誌『改造』の大正9(1920)年7月号に掲載されました。本作品は令和2(2020)年12月に出版された文春文庫『マスク』に収録されていますが、本文は故郷・高松市にある菊池寛記念館のホームページ「おうちでまなぶ菊池寛」上にPDFが公開されており、読むことが出来ます(ここをクリック)。

この短編も主人公は菊池自身をモデルにしたと思われる中年男性で、元来の不健康に加えてのインフルエンザ流行で動揺する心中が描かれています。

参考文献07『感染症の日本史』では扱われていない文学者として森鷗外と芥川龍之介の二人を取り上げてみましょう。

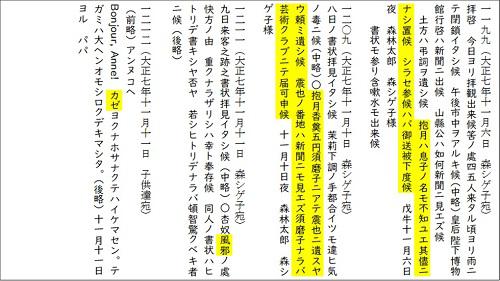

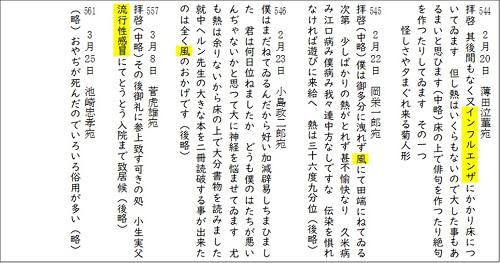

鷗外森林太郎は、医学を修めた陸軍軍医で、作家との二足の草鞋を履いていたことは有名です。大正6(1917)年12月、陸軍を退役していた鷗外は帝室博物館総長兼図書頭(ずしょのかみ)に任命されます。帝室博物館は現在の国立博物館の前身で、当時は宮内省の管轄下にありました。スペイン・インフルエンザ「前流行」真っただ中の大正7(1918)年11月、鷗外は宮内庁が管理する東大寺正倉院の曝涼(宝物の「虫干し」)に立ち会うため、奈良に出張します。

折しも、11月5日には、評論家で新劇指導者の島村抱月が、流行性感冒に罹り肺炎を併発して死去します。ヨーロッパの劇作物の翻訳を手掛け演劇界とも関係を持っていた鷗外は、抱月の訃報に接して香典を送ろうとするのですが、そのことが日記と書簡に残されています(抱月の本名「嶋村瀧太郎」で記述)。

<上>島村抱月死去の新聞報道_『横浜貿易新報』大正7年11月6日付【公文書館所蔵マイクロフィルム】より転載

・参考画像13:鷗外日記における抱月死去への言及箇所_『鷗外全集 第35巻』岩波書店、1975年【県立図書館所蔵12081618/918.6 293 35】から転載

<上>鷗外書簡における抱月関連の言及、家族の罹病について(「杏奴(あんぬ)」は鷗外の次女)_『鷗外全集 第36巻』岩波書店、1975年(書簡番号は全集による)【県立図書館所蔵12081626/918.6 293 36】から引用

家族思いの鷗外が毎日のように出張先の奈良から送る手紙やはがきの中にもインフルエンザの話題が垣間見えます。鷗外の長女茉莉が結婚することになる夫・山田珠樹の父である山田暘朔が流行性感冒に罹病し肺炎を併発するに及び、婚約中であった(と考えられる)茉莉に見舞いに行かせる必要があると気をもむ様子や、婚約者の山田珠樹に病状についての忠告を書き送る書簡が残っています。

<上>鷗外書簡における長女の婚約者の父の罹病関連部分『鷗外全集 第36巻』岩波書店、1975年(書簡番号は全集による)【県立図書館所蔵12081626/918.6 293 36】から引用

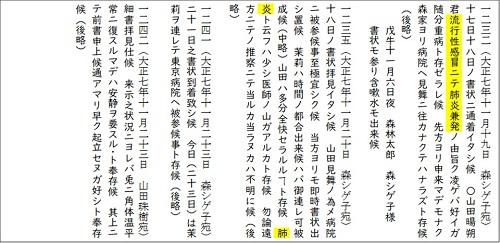

奈良から帰京した鷗外も遂に12月4日には罹病して床に伏し、12月19日まで約2週間自宅静養していた記述が日記(全集第35巻p.764~765)や書簡に残ります。

<上>鷗外書簡における鴎外本人罹病に関する記述部分『鷗外全集 第36巻』岩波書店、1975年(書簡番号は全集による)【県立図書館所蔵12081626/918.6 293 36】から引用

前流行から1年後、大正8(1919)年11月に長女・茉莉が山田珠樹と結婚式を挙げた後、スペイン・インフルエンザの「後流行」が襲う大正9(1920)年1月、鷗外と妻が感冒に罹患したことが日記(p.791)と書簡からわかります。インフルエンザから回復した鷗外は、急性腎臓炎を発病し2月中旬まで病床に就きます。(2月10日付の書簡に登場する「小金井」とは鷗外の妹・喜美子の夫・小金井良精。「於莬(おと)」とは鷗外の最初の妻との間にできた長男で、両者とも医学者。「類(るい)」は鷗外2番目の妻「志げ(シゲ子)」との子で三男)

<上>鷗外書簡における鴎外と妻の「後流行」期の罹病に関する部分『鷗外全集 第36巻』岩波書店、1975年(書簡番号は全集による)【県立図書館所蔵12081626/918.6 293 36】から引用

菊池寛と同窓の芥川は、東京帝国大学英文学科在学中に「羅生門」「鼻」など現在でも知られた短編を発表していました。大学を卒業した大正5(1916)年の9月には「芋粥」を発表し、夏目漱石から激励の書簡を受け取ります。同年12月には横須賀の海軍機関学校の教授嘱託に就職し鎌倉に下宿。翌年5月には第一短編集『羅生門』を上梓。大正7(1918)年2月に結婚、同年3月には大阪毎日新聞社社友となるなど順風満帆、公私多忙な日々を送っていました。

そしてスペイン・インフルエンザの「前流行」のピークとなり、島村抱月の死去が伝えられる前後、芥川も流行性感冒に罹患したことが、友人たちへの書簡からもわかります。(なお、芥川の日記は残っておらず、全集にも未収録です)

<上>大正7(1918)年の芥川の書簡『芥川龍之介全集 第18巻 書簡【2】』岩波書店、2008年(書簡番号は全集による)【県立図書館所蔵22196463/918.68SS 90A 18】から引用

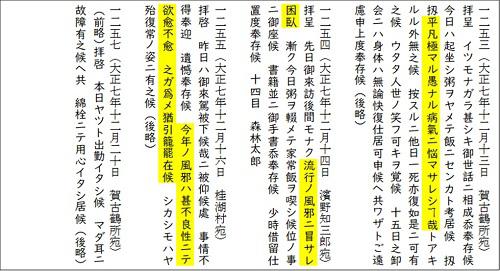

ところが3か月後の大正8(1919)年2月下旬に、芥川は再び感冒に罹患します。この頃は「前流行」の最終段階の時期ですが、書簡からは友人たちも続々と罹患している様子がうかがえます。さらに3月には実父が罹患し死去します(3月16日)。芥川が書簡の中で「俗用が多い」というのは、この時期、横須賀の海軍機関学校の教授職を辞して、大阪毎日新聞社の社員となったことも指しているのでしょう。

<上>大正8(1919)年の芥川の書簡『芥川龍之介全集 第18巻 書簡【2】』岩波書店、2008年、書簡番号は全集による【県立図書館所蔵22196463/918.68SS 90A 18】から引用

芥川は「後流行」の大正9(1920)年1月中旬にも感冒に罹患し、頭痛・腰痛・喉痛を訴えています。からは免疫ができない体質なのか、あるいはスペイン・インフルエンザとは別種のインフルエンザであったのか。その後も、芥川は様々な病に悩まされながら創作を続けていきます。